三林京子先生が担当する「表現研究」で日々学ぶ学生達から、

隣接するいずみ幼稚園児たちにプレゼンツ第2弾!

10月のお誕生日会でステージを披露しました。

前回はヒーロー「テンジンジャー」の登場、そして今回は・・・。

4人の子どもたちが「ふしぎな森」に棲む動物たち

-うさぎさん、ライオンさん、くまさん、パンダさん-

と出会い、遊んだり、けんかしている時に、2匹の鬼(マリオの鬼が楽しい!)が現れて、

一人の子どもと気の弱いライオンさんを連れて行ってしまいます。

みんなが助けに向かう時に、森の「女神さま」が登場。

ライトアップも美しく、まさに女神さまでした。

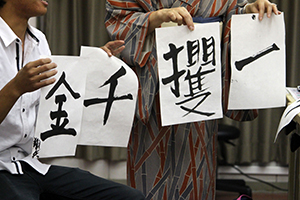

いずみ幼稚園の園児たちに「いずみっこパワー」を伝授します。

出演者と園児たちが一体となった、大きな声での「いずみっこパワー!」に

鬼は逃げ出しました。

最後は学生たちから歌のメッセージを贈りました。

「友達は大切な宝物なんだよ」って。

MCの二人は、絶妙な声のトーンと笑顔で、

一瞬にして園児たちの注目をさらっていました。

学生さんたち、お疲れさまでした。

園児たちの感性による応援大歓声。

鬼さんが登場したら泣き出す園児たち。

私たちも、あの頃の感性をずっと持ち続けて、大切にしていきましょうね。

舞台のみんなは気づいたかな?

子ども役の男子が一言セリフをつぶやいた途端、園児たちが「あっ!テンジンジャーだ!」

声まで覚えてくれていたのですね。

投稿:入試課 中野

◆大阪芸術大学短期大学部 ホームページ ◆大阪芸術大学短期大学部 ブログ ◆大阪芸術大学短期大学部 休講情報WEB